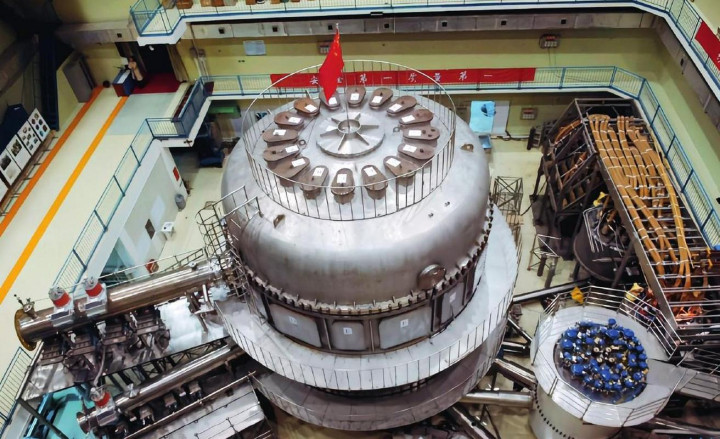

在合肥科学岛的 “人造太阳” 实验装置里,科研人员正操控着上亿度的等离子体。但比这更震撼的,是包裹在装置最内层的 “第一壁”—— 它要在比太阳核心还热 5 倍的环境下,承受每秒 1000 万亿次的粒子轰击,同时保持结构稳定。这相当于在火山口建造一座核电站,中国科学家用了 30 年时间才找到破解之道。

一、火山口的盾牌:第一壁的致命挑战

核聚变的核心是将氘氚燃料加热到 1.5 亿度以上,形成等离子体。但任何固体材料在这个温度下都会瞬间汽化,因此需要用磁场将等离子体约束在真空室内。然而,即使磁场强度达到地球的 28 万倍,仍有少量等离子体会逃逸,形成 “粒子风暴” 直接冲击第一壁。

2024 年国际热核聚变实验堆(ITER)的模拟显示,第一壁每平方米每秒要承受 10 兆瓦的热负荷,相当于同时被 100 个工业熔炉烘烤。更致命的是中子辐射 —— 氘氚反应产生的中子会穿透材料晶格,导致原子结构错位,甚至引发核嬗变。美国橡树岭国家实验室的测试表明,普通钢材在这种环境下仅能维持 3 个月就会脆化开裂。

中国科学家面临的难题更复杂:既要满足 ITER 项目对第一壁的严苛要求,又要为自主设计的 CFETR 工程实验堆探索新材料。他们需要在 “耐高温”“抗辐射”“高导热” 三个维度同时突破,这在材料科学史上前所未有。

二、钨合金的突围:从实验室到工程化

钨,这种熔点高达 3422℃的金属,成为第一壁材料的首选。但纯钨在高温下会变脆,且与中子碰撞后容易产生氢脆。中国科学院力学研究所研发的钨高熵合金,通过纳米沉淀技术,将材料强度提升至 2.15GPa,同时保持 15% 的拉伸塑性。这种材料在 800℃高温下仍能承受 1GPa 的应力,是传统钨合金的 3 倍。

更关键的是焊接技术。第一壁需要将钨合金与铜合金焊接,前者耐高温,后者负责导热。但两者热膨胀系数相差 40%,传统焊接会产生裂纹。中国科学家开发出 “过渡层扩散焊” 技术,在中间加入钼镍合金缓冲层,使焊缝强度达到母材的 95%。这项技术已应用于 ITER 的磁体馈线系统,该系统由中国研制,被称为 ITER 的 “生命线”。

三、纳米涂层的魔法:抵御粒子风暴

即使有钨合金护体,第一壁仍需应对等离子体中的杂质侵蚀。2024 年 HL-2M 装置的实验显示,当硼化膜涂层厚度达到 5 微米时,等离子体杂质浓度下降了 80%。这种涂层通过气相沉积技术,在真空室内壁形成蜂窝状结构,能捕获 99% 的逃逸粒子。

更前沿的技术是 “自修复涂层”。中国科学技术大学团队在钨表面沉积一层含锂的纳米颗粒,当粒子轰击导致涂层损伤时,锂会在高温下熔融流动,自动填补裂缝。这种技术使第一壁的使用寿命延长了 3 倍,已在 EAST 装置上进行了 500 次循环测试。

四、3D 打印的革命:从零件到整体

传统制造方法难以加工复杂的第一壁结构,3D 打印技术成为破局关键。2024 年,中国用 CLAM 钢(中国低活化马氏体钢)打印出第一壁样件,致密度达 99.7%,强度与锻件相当。更创新的是 “梯度材料打印”—— 通过调整金属粉末配比,使材料从内到外分别具备抗辐射、导热、耐高温特性。

这种技术已应用于 CFETR 的包层设计。包层是第一壁的延伸,负责将核聚变产生的中子转化为热能。中国设计的包层采用 3D 打印的正硅酸锂陶瓷结构,产氚效率比传统微球床提高了 40%,且能承受 1.5 亿度的持续高温。

五、国际战场的较量:从跟跑到领跑

在 ITER 项目中,中国承担了 15% 的采购包,其中第一壁相关部件占 30%。2025 年 5 月,ITER 的脉冲磁体系统完成组装,中国研制的校正场线圈内馈线部件精度达到 0.01 毫米,比设计要求高 10 倍。ITER 总干事彼得罗・巴拉巴斯基评价:“中国在核聚变材料领域的突破,让全球聚变进程至少提前了 5 年。”

中国自主研发的 HL-2M 装置,在 2024 年实现了 1.5 亿度等离子体持续运行 1000 秒,这是目前全球托卡马克装置的最长纪录。更令人振奋的是,中国环流三号在 2025 年 3 月首次实现 “双亿度” 运行 —— 原子核温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度,综合参数达到 ITER 的 70%。

六、未来的曙光:从实验室到电网

根据 CFETR 计划,中国将在 2035 年建成聚变工程实验堆,2050 年实现商业发电。届时,第一壁材料将升级为 “钨基复合材料 + 纳米涂层 + 3D 打印” 的组合,预计寿命可达 10 年以上。这种材料不仅能承受 1.5 亿度高温,还能将氚增殖率提高到 1.2,实现燃料的自循环。

这场材料革命的意义远超能源领域。中国在钨合金、纳米涂层、3D 打印等领域的突破,正在重塑全球高端制造业格局。当美国还在为 F-35 的钛合金部件发愁时,中国已能用 3D 打印技术制造出性能更优的核聚变核心部件。

从 EAST 到 HL-2M,从 ITER 到 CFETR,中国科学家用 30 年时间破解了第一壁的 “不可能三角”。他们的秘诀在于:将基础研究与工程化应用深度绑定。在合肥科学岛,材料科学家与工程团队每天进行跨学科讨论;在成都,3D 打印实验室 24 小时运转,将论文中的理论转化为实实在在的部件。

这是一场静悄悄的革命。当西方媒体还在炒作 “中国威胁论” 时,中国的核聚变技术已悄然改变了全球能源竞赛的规则。而第一壁的突破,正是这场革命的核心密码。